在武汉这座历史与现代交融的城市,一场跨越地域的教育变革正在书写新的乐章。2025年3月15日至3月24日,来自河北省的100位小学音乐卓越教师齐聚于此,参加由河北省教育厅主办,华中师范大学承办的“河北省2024年度中小学教师国家级培训项目——小学音乐卓越教师深度研修”。 这场以“需求导向、文化浸润、科技赋能”为主旨的培训,为参训教师打造沉浸式、启发式的学习体验。本次培训不仅实现了教师专业能力的跃升,更触发了教育理念的深层觉醒,为河北省小学音乐教育注入新的强劲活力。

一、培训项目概述

河北省是一个教育大省,小学音乐课堂原本是孩子们感受美、释放天性的乐园,然而,农村和县城的教师们却常常面临乐器匮乏、教材单一的困境,教学方式也难免显得老旧。华中师范大学培训中心与河北省教育厅经多次深入沟通与协商,凭借“国培计划”积累的丰富经验,精心策划了本次河北省小学音乐卓越教师深度研修,力求切实解决这些实际问题。

培训设计之初,项目组立足河北省教育发展的实情,聚焦参训教师的需求,将其视为核心要素,精心考量,周密部署。通过问卷调查和深度访谈,精准分析教师们在专业素养、教学挑战以及专业发展中的痛点,确保课程内容与实际工作紧密结合。调研结果显示,参训教师展现出极为强烈的学习意愿。其中,86.72%的受访者表示参与培训的主要动力源于对专业能力提升的追求,他们渴望进一步深入学习新课程标准与专业知识。那些教学经验丰富的教师,更期望提升自身的数字素养及教育研究水平。此外,91.25%的教师高度认可理论与实践相结合的培养模式。诸如互动参与式、影子跟岗、下校指导、任务驱动、案例分析等学习方式,均契合教师们的培训需求。同时,89.83%的受访者认为导师负责制是一种极为有效的培养方式。他们期待通过高校专家的理论引领以及实践导师的帮带引领,全方位提升自身的理论水平、专业素养与管理能力。

针对资源匮乏的普遍问题,项目组充分依托华中师范大学音乐学院的优秀师资团队,精心设计了“万物皆乐器”和“红歌‘新’唱,薪火相传——基础音乐教育教师专业与教学技能实践探索”等课程。其中,“万物皆乐器”课程着重引导教师利用日常物品进行音乐创作,激发教学创造力;“红歌‘新’唱”课程则以红色文化为核心,通过红色歌曲的创新演绎,将红色文化融入音乐教学,强化教师的思想政治教育和师德师风建设,充分发挥红色文化铸魂育人的作用。此外,每位教师均获得了依据其个人背景、兴趣爱好及职业目标而精心定制的个性化学习计划,助力他们突破发展瓶颈,坚守教育理想。这种以需求为导向的设计理念,使培训兼具精准性与实用性。

二、培训模式创新:实践导向的混合式学习模式

本项目通过精心设计的四个环节——集中培训、跟岗实践、网络研修和返岗实践——全面提升小学音乐教师的教学创新和校本教研能力。培训采用创新的实践导向的混合式学习模式,灵活融合线上学习的便捷性与线下实践的深度体验,确保参训教师在真实教育环境中深化理论并显著提升教学创新与教育科研能力。线下实践课程占比高达80%,辅以专家指导与示范学校体验,线上平台则提供自主学习与资源共享,使教师真正做到“学以致用”,为教育事业发展注入新活力。其中,跟岗实践环节通过组织教师走进示范学校,观摩、参与实际教学活动,在名师引领下将理论转化为教学智慧;而返岗实践则为期三个月,使教师在本校教学情境中应用新理念、新方法,通过校本教研活动促进经验分享与集体成长,形成从“学”到“用”再到“创”的专业发展螺旋式提升,真正实现以训促教、以教促研、以研促创的培训目标。

三、培训三阶段详述

第一阶段:理论与技能提升(3月14日-3月18日)

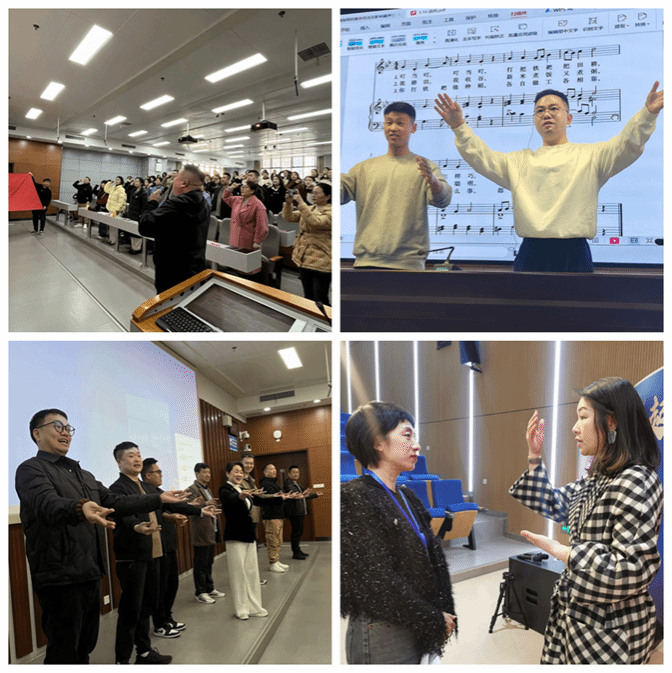

3月14日学员完成报到、破冰、团队建设、开班典礼后,从3月15日伊始,参训教师便进入了一个紧张而充实的学习阶段。这一阶段以理论奠基和技能提升为核心内容,华中师范大学法学院肖登辉教授以“教育政策法规与学校安全管理”为主题开讲,通过生动的案例分析,帮助教师们理解教育政策、学校安全管理及法律责任,提升他们的法律意识和决策能力。在音乐技能方面,神龙小学的黄冠老师手把手教授童声合唱团的组建与指挥技巧,华中师范大学音乐学院赵洪啸老师展示如何用日常物品制作简易乐器以突破资源限制,武汉说唱团国家一级演员姚俐伶老师则通过戏曲与湖北小曲教学,加深教师对传统地方音乐文化的理解。武汉市教育科学研究院音乐教研员胡晓燕讲授“新课标背景下跨学科教育的魅力与挑战”。此外,《成才》杂志编辑郑占怡老师指导音乐教师的教育教学研究与写作,帮助教师迈向学术提升。项目组成立参训教师临时党支部,通过深入学习贯彻党的二十大精神加强党性教育,切实提升教师队伍的使命担当和团队向心力。

来自邯郸市磁县第四实验小学的杨新超老师深受启发。培训前,他总觉得自己被资源限制住了手脚,教室里没有像样的乐器,孩子们兴致不高。然而武汉的赵洪啸老师在“万物皆乐器”课程中,用陶笛模仿布谷鸟鸣,用石头敲击演绎节奏,甚至以口哨与小鸟“对话”,让他豁然开朗。回到学校后,他带着学生利用身边的物品制作简单乐器,像用竹筒制作排箫,用杯子演奏节奏,因地制宜开展音乐教学。他还组建了学校音乐社团,运用合唱指挥技能,精心挑选曲目、设计排练计划。社团从最初的寥寥数人,发展到如今成为校园文化亮点。在县域文艺汇演中,社团表演惊艳全场。这次成功不仅提升了学校的音乐氛围,还得到了上级教育部门的关注和支持,为学校争取到了一批新的音乐教学设备。孩子们兴奋地围着他喊“杨老师太厉害了”,他满怀成就感地说:“这次培训让我学会了变通,音乐课终于活起来了。”

秦皇岛经济开发区第三小学骨干教师王月,17年来始终扎根教学一线。谈及个人成长,她谦逊地说:“没有耀眼的光环装点,履历里镌刻着与讲台、音乐教室相伴的朝朝暮暮。”自2012年组建二胡社团起步,到2021年创建校级合唱团,王月老师带领团队在小学音乐美育领域持续探索创新路径。在本次专项培训中,黄冠老师通过系统指导合唱指挥技法,从基础手势到气息调控进行规范指导。返校后,她将《唱支山歌给党听》《童年》《中国少年》《月光》等曲目进行系统编排,精心打磨艺术表现。在区市级艺术展演中,学生们以极具感染力的和声演绎斩获冠军,王月老师激动地说:“这次培训让我找准了方向,合唱团展现出美育成果的独特魅力!”

第二阶段:实践学习与观摩(3月19日-21日)

这一阶段,教师们走进武汉的示范学校,沉浸式体验前沿教学方法,同时融入文化实践与创新探索。参训教师走进武汉市洪山区珞狮路小学,受到校长李发培、副校长成娟、德育主任王倩亲切接待,校领导在百忙之中全程陪同教研。李校长向老师们详细介绍了学校的办学理念与发展历程,重点展示了学校在民俗教育方面取得的显著成效。邹雨薇老师以“春天音乐会”展示奥尔夫教学法,将声势律动、乐器合奏与歌唱教学有机融合,同时注重学科融合,通过配乐诗朗诵、即兴绘画等跨学科活动深化审美感知。 社团观摩是本次活动的亮点,参训教师观摩了三大特色社团,即空竹社团、安塞腰鼓社团、舞龙社团的精彩展示。参训教师纷纷表示:“零距离接触非遗项目,不仅感受到传统文化的深厚底蕴,更掌握了将艺术教育融入课堂的创新方法。”

在武汉市江岸区滨江实验第一小学,教师们观摩了陈文婧老师执教的一年级唱游课《小青蛙找家》,聆听朱江老师关于《让常态课充满生长的气息》的教法分享,参与韩芳老师对“合而为声,以歌育人——小学合唱社团创意之我见”的教研交流,以及马丹丹老师对小学舞蹈社团创建的分享讨论。在冯绪敏校长的主持和点评下,观摩李子恒老师讲授的《共产儿童团歌》和高童老师的《火车开啦》。沉浸式跟岗学习的高潮是朱芳钰老师的示范课,她以激昂的《狮王进行曲》作为开场,瞬间点燃学生们的热情,音乐欣赏课堂就此活力开启。朱老师灵活运用节奏模仿、情境创设等多样教学手段,把原本抽象的音乐元素转化为生动可感的体验。孩子们的眼睛里闪烁着好奇与兴奋的光芒,小手随着节奏欢快舞动,在音乐的海洋里尽情遨游。

跟岗学校武汉市卓刀泉小学,毗邻古刹卓刀泉寺,因关公卓地涌泉的传说得名。校园内千年古井潺湲流淌,忠义园碑刻彰显“忠义仁勇”精神,三鼎园布局暗合桃园结义意象,文化长廊浮雕再现三国经典场景。学校以“一泉一园一廊”为依托,将三国文化转化为美育载体,引导学生在历史浸润中感受艺术之美。校领导高度重视跟岗活动,教务主任闫航全程陪同。闫老师以主题汇报开启研讨,解析小学音乐教育创新理念。随后的管弦乐社团展演中,长笛清越、管乐醇厚、萨克斯抒情,与小军鼓精准节拍相得益彰,社团学生以精湛技艺赢得观摩教师赞誉。双师课堂《愉快的梦》以"梦境与协作"为主题,王、张二位教师通过二声部合唱教学,实现分层指导与艺术体验的有机融合。邢台教研员毛一春老师点评精当,引发与会教师深度研讨。情景剧《小蜜蜂》教学观摩环节,聚焦低年级课堂专注力培养及活动设计的有效性展开交流,达成教学共识。

来自河北省承德市围场满族蒙古族自治县逸夫小学的李海波老师,一位躬耕小学音乐教育十余载的教师。在新时代教育理念革新与教育技术迭代的背景下,他深感自身在教学方法、课程设计等方面存在不足,渴望有机会进行系统学习和提升。本次国培计划课程设置丰富多样,除理论学习外,还注重实践教学环节。他所在的研修班通过组织沉浸式观摩教学,多次深入当地优秀小学,观摩音乐骨干教师的示范课。在观摩中,他仔细观察授课教师的教学设计、课堂组织、师生互动等环节,学习他们的教学技巧和经验。同时,积极参与评课活动,与其他学员和专家共同探讨教学中的问题与改进措施,不断拓宽自己的教学视野。他感慨地说:“此次国培计划如同璀璨星辰照亮了自己音乐教育之路,让我将理论转化为课堂实践,我迫不及待地想把这些方法带回课堂,点燃学生的音乐热情。” 这番感悟,恰是基层教育者在专业成长道路上的共同心声。

跟岗学习作为一种沉浸式的专业发展方式,特别适合音乐教育领域。它通过让教师观察优秀实践、参与文化活动和创新探索,帮助他们突破传统教学的局限。例如,教师们在武汉的示范学校中,近距离接触非遗项目,不仅感受到传统文化的深厚底蕴,还学会了如何将艺术教育融入课堂,为参训教师提供了可借鉴的实践范式。

第三阶段:文化探索与反思(3月22日-24日)

第三阶段以文化探源和成果展示为核心。教师们前往湖北省博物馆,参加“荆楚历史与湖北传统文化鉴赏”的现场教学,近距离观赏曾侯乙编钟、越王勾践剑等文物,感叹中国音乐历史的悠久,开阔了教学视野。回到华中师范大学,教师们进行学员成果展示,分组展示教学设计,由武汉市教育科学研究院音乐教研员胡晓燕老师进行专家诊断和点评,提供专业指导。其中,最引人注目的是周燕教授讲授的“红歌‘新’唱,薪火相传——基础音乐教育教师专业与教学技能实践探索”,旨在通过创新演绎红色经典,充分发挥红色文化在教育中的铸魂育人作用,引导参训教师坚定理想信念,深入学习和领悟教育家精神。曹曼琳老师通过趣味活动教授“教师群体的压力调节”,提升教师的情感管理能力。在培训结束时,参训教师参加了“音乐教育教师专业与教学技能实践测评”,并获颁结业证书,优秀学员受到表彰,大家带着成就感和未来憧憬踏上归途。

河北省邢台市襄都区的马青青老师,既是小学音乐教师,也担任学校政教处副主任。她感慨万千地表示,此次“国培计划”让她深受触动,尤其是其“理论+实践”双轨并行的培训模式,真正实现了学以致用、知行合一。在武昌区滨江实验第一小学的跟岗研修期间,她深刻体会到“站在巨人的肩膀上,方能眺望教育远方”的真谛。通过观摩优质课堂、参与教学研讨,她全方位领略了优质音乐课堂的独特魅力。

马老师在观摩武汉市李子恒老师的《共产儿童团歌》示范课后,对情境教学的魅力有了深刻体会。李老师以故事情节为主线串联教学环节,让学生沉浸式体验音乐与历史的交融,这种“以学生为中心”的教学模式激发了马老师的灵感。回到自己的课堂,马老师在教授《赛马》一课时,巧妙地利用蒙古族马头琴音效和赛马动画创设情境,让学生通过“骑马舞”体验二胡的滑音技巧,并分组用纸盒和橡皮筋制作简易“马头琴”模拟马蹄节奏。这种游戏化设计不仅提升了课堂活跃度,还让学生在体验中掌握音乐知识。此外,马老师还将学习到的跨学科教学方法融入其中,通过音乐与动作、美术的结合,拓宽了学生的学习维度。

此次培训如同一座桥梁,连接了传统教育与现代创新,帮助马青青老师突破了教学瓶颈。她从“技能训练”转向“素养培育”,从“教师中心”转向“学生中心”,教学方法和课程设计能力显著提升。更重要的是,她重新定义了音乐教育的价值与使命。她表示:“培训让我看到音乐教育不仅是技艺的传授,更是心灵的滋养与文化的延续。我希望以‘探索者’的姿态深耕课堂,让每个孩子都能在音乐的星空中找到属于自己的光芒。”

四、余音:播种未来的希望

培训不是终点,而是专业觉醒的起点。告别武汉时,教师们带走的有新知识与技能,还有对教育事业的新的热情。正如杨新超老师所言:“我们获得的不仅是教学工具,更是让音乐教育成为学生探索之旅的钥匙。” 回到河北省,这些卓越教师们将把培训成果转化为课堂实践,推动学生音乐素养与校园文化氛围的双提升。这场发生在武汉的教育革新,正在燕赵大地催生新的教育生态。当教育者突破形式化的教育思维,回归音乐教育的育人本质,音乐便成为照亮生命成长的永恒之光。

(审读人:吴海涛)